入冬以來,寒流不斷侵襲著包克圖,千里鐵道線上鋼軌折斷風險逐漸增大,為及時消滅鋼軌傷損,包頭工務段加密探傷頻次,全力確保冬運安全。

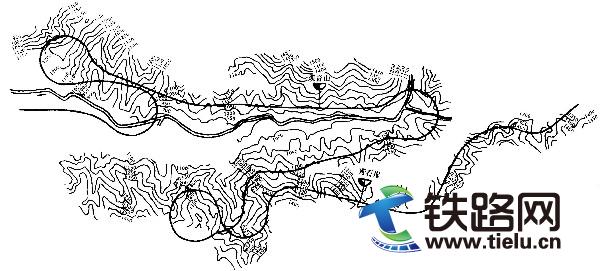

楊有是該段一名普通的探傷工長,他帶領的班組工作在北緯42度海拔1200余米的內蒙古高原上。夏季要忍受30℃的酷暑,冬季忍受-30℃的嚴寒,擔負著管內京包、包蘭、集包線總延長127km和131組道岔的加密探傷任務,在這種極其惡劣的自然環境中,他們連續8年取得無漏檢、無漏探、無責任斷軌的好成績,2014年被鐵路總公司授予“楊有金牌探傷組”稱號。

12月22日這天是楊有班組連續探傷的第26天,如往常一樣楊有提前1個小時來到車間,仔細調試探傷儀,準備作業用具,6點整準時從工區出發前往京包線,完成10.82公里的探傷任務。“探傷工每一個疏忽,都有可能釀成行車事故!所以不管是線上作業還是工前準備,任何細節都要做到最好”車上楊有跟青工田飛和范軍說道。6點40分,他們到達目的地,在確認沒有通過車輛后,開始了一天的探傷作業。

剛才還跟同事有說有笑的楊有,腳剛踏上線路就好似變了一個人,立馬沉寂下來,全部注意力都集中到眼睛和耳朵上。“安全只有100%,哪怕只有1%的缺陷,也會造成天大的事故,探傷工作就是這樣,必須瞪大眼睛,不放過蛛絲馬跡”。這是楊有對自己探傷工作的感悟。

剛行進不到200米,防護員李建民對講機中傳來指令,“有列車接近,下道避車”工友們連忙抬著探傷儀快速走下道床列隊迎車,列車裹挾著冰冷的寒氣疾馳而過,帶走了人們身上僅存的溫度。

由于京包線列車運行密集,他們一天要攜帶50公斤的探傷儀器和40斤的檢查工具上下道避車40余次。在下道避車的間隙中,楊有向工友強調道:“這鋼軌探傷看著像辛苦活,其實也是技術活,類似于大夫看病,把鋼軌內部的傷損找出來,及時消除安全隱患,所以干這行,一定要有一絲不茍的工作態度,再冷也不能馬虎大意,不然不出事則已,出事就是人命關天的大事。”

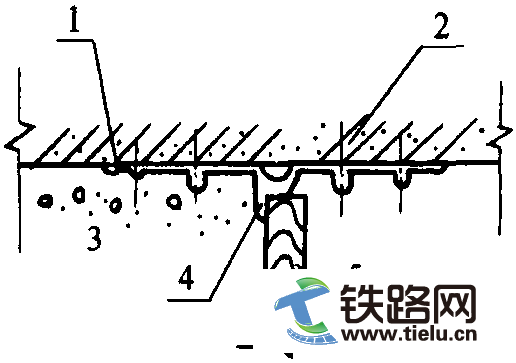

列車駛過后,工人們繼續推著儀器往前走。為了保證檢查無疏漏,探傷推進時速度不能超過2公里,每到一處軌縫、岔尖,楊有不光要用儀器來回反復確認,還要進行手工檢測,通過手錘敲擊軌面發出的聲音,判斷鋼軌是否有傷損,稍有異常情況,必須松開接頭進行復核、確認。

11時40分,隨著寒風漸起,溫度持續“走低”,人們的帽子、脖套、后背都結起一層薄薄的冰晶,叢遠處看像是穿了一身冰盔冰甲,防護員走到放置軌溫表的鋼軌前,身體微蹲,拿起軌溫表,在記錄本上寫著-22℃字樣。

經過5個小時的細致檢查,他們已經累計步行探傷7公里,乘著作業間休時間,大家在線路邊找到一塊空地坐下來,開始“享用”今天的午飯——冷饅頭、包子、面包。因為長期飲食不規律楊有身患嚴重的腸胃病,疼起來舉步維艱,盡管如此,他卻一點也不覺得苦,經常和同事們說:“鋼軌探傷是我的工作,用心探好每一米的鋼軌,就是我的責任。”

14時20分,探傷工作即將完成,他們卻沒有半點將要到達終點的急迫感和興奮感,依舊不緊不慢地推著探傷儀,認真錘敲每一處疑點。用他們的話說,不能因為終點在望、家在前方就放松警惕降低要求,也許問題就出在這最后幾十米,越是這個時候越是要仔細,千萬馬虎不得。

免責聲明:本網站所刊載信息,不代表本站觀點。所轉載內容之原創性、真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考并自行核實。